在年代剧《小巷人家》中,“学霸”庄图南考上同济建筑系的情节引发观众对黄金时代的集体追忆。

当建筑学从现实中的报考热点退化为影视剧里的怀旧符号,这场由行业剧变引发的“招生雪崩”已席卷整个高等教育领域。

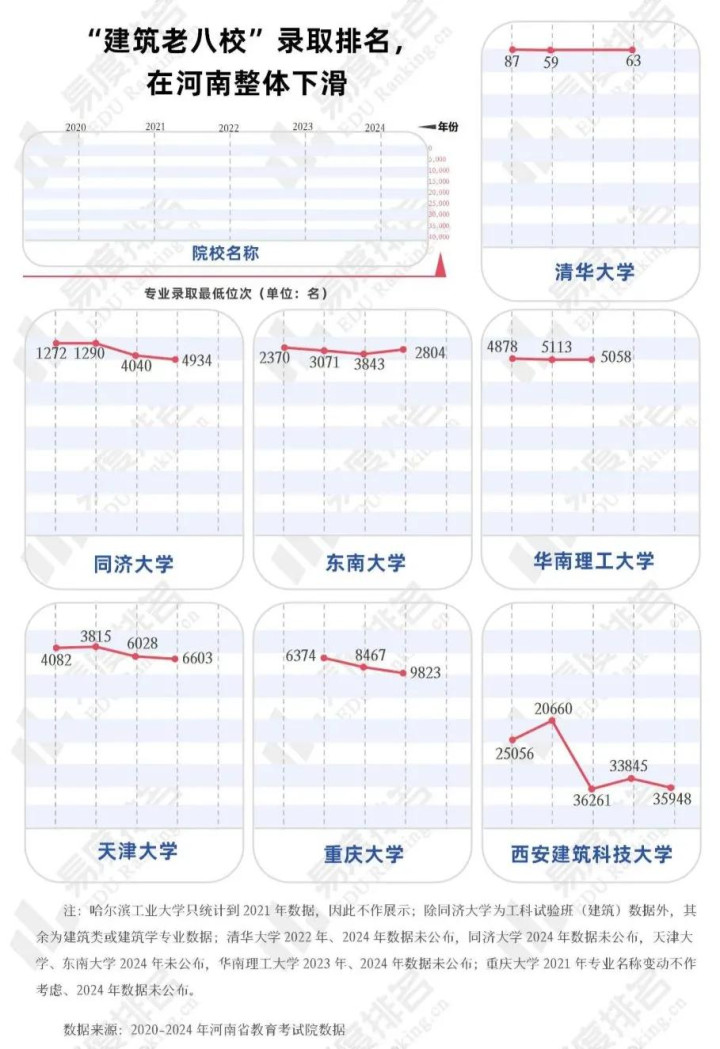

作为中国建筑教育金字塔尖的“老八校”,其建筑学专业录取位次的断崖式下跌,恰似一面棱镜,折射出传统工科在产业转型浪潮中的集体困境。

从状元专业到 “天坑” 的坠落轨迹

十年前的建筑学堪称“天之骄子”的摇篮。2007-2016年间,该专业以状元报考数量第五的成绩,与电子信息类并驾齐驱。

但在2024年河南高考中,这一荣耀已荡然无存:天津大学、重庆大学最低录取位次暴跌三千多名,西安建筑科技大学更是失守一万多个位次,即便将建筑学纳入工科试验班的同济大学,也未能阻止断层式下跌。

这种颓势并非河南独有:河北考生以665分“捡漏”清华土木类专业,广东考生453分抄底广州大学王牌土木专业,山东、四川等地的录取位次同样呈现“自由落体”趋势。

武汉大学2024级建筑学新生中,超过80%选择转专业,最终仅剩4名学生,而该专业教职人员却达20余人。

这种“师生倒挂”的荒诞场景,在华南理工大学停招建筑学、四川大学裁撤建筑专业、清华取消非全日制研究生招生等一系列高校“断臂求生”的操作中达到高潮。

房地产退潮下的多米诺效应

这场招生危机的本质,是建筑行业系统性坍塌的连锁反应。

作为国民经济支柱产业,房地产行业在2024年遭遇前所未有的重创:

中指研究院数据显示,2024年上半年百强房企销售操盘金额同比下降41.6%,全年销售额同比降幅达26.0%;国家统计局《2024年全国房地产市场基本情况》显示,2024年全国房地产开发投资同比下降10.6%,其中住宅投资降幅为10.5%。

行业收缩直接导致就业市场“速冻”——麦可思研究院《2024年中国本科生就业报告》显示,2019到2023届,建筑工程类岗位吸纳毕业生的比例在46个职业类别中降幅排名第一。

以重庆大学为例,其建筑学专业进入建筑业和房地产行业的毕业生占比,从2023年的31.05%(吉报教育数据)降至2024年的约16%,降幅超五成。

就业质量的恶化形成恶性循环。

麦可思2024年数据显示,建筑学毕业半年后平均月薪为6112元,与本科毕业生平均月薪(6050元)差距已微乎其微;工作与专业相关度降至70%,三成毕业生被迫转行。

更值得关注的是,这一薪资较2014年该专业月薪峰值(4757元)的实际购买力反而下降,曾经“高收入、高地位”的标签已被“加班重、晋升难”的现实取代。

历史荣耀与现实困境的撕裂

建筑老八校的衰落尤其令人唏嘘。

这些拥有百年建筑教育传统的学府,曾是中国城市化进程的“人才发动机”:清华建筑学院培养出吴良镛等院士,同济建筑系诞生了“中国现代园林之父”陈从周,东南大学建筑系更是孕育了普利兹克奖得主王澍。

这种历史积淀与现实困境的强烈反差,凸显了顶尖学府在市场规律面前的无力感。即便拥有深厚的学术底蕴和行业资源,也难以抵抗房地产行业退潮带来的“降维打击”。

正如清华大学建筑学院周榕教授所言:“当年90名本科生中有10位状元,如今却沦为调剂专业。”

破局之路:从学科突围到行业重构

面对这场“世纪寒潮”,高校与行业正在探索破局之道。

同济大学建筑与城市规划学院的改革颇具代表性:通过增设9门AI课程、成立数智实验班,将机器学习应用于城市急救路径优化,使中心城区救援时间缩短至8.5分钟。

这种“AI+建筑”的跨界融合,正在重塑人才培养模式。

但改革也引发争议:过度技术化是否会消解建筑学的人文内核?如何在“破圈”与“守界”间找到平衡?

行业政策的调整带来新希望。

国家推进的保障性住房、城中村改造、“平急两用”设施建设等“三大工程”,为建筑行业注入新动能。绿色建筑、低碳设计、数字孪生等新兴领域,正成为转型突破口。

正如英国伦敦大学学院开设“游戏建筑设计”专业,同济设立“数智空间设计实验班”,学科交叉正在催生新的知识范式。

对考生而言,理性看待专业价值尤为重要。

建筑学仍是“最文艺的工科”,其对审美能力、空间思维的培养具有不可替代性。但从业者需突破传统路径依赖,在乡村振兴、历史保护、智慧建造等领域寻找新机遇。

正如贝聿铭所言:“建筑师的成功需要时间沉淀。”在行业洗牌期,坚守专业理想与拥抱技术变革同等重要。

这场建筑教育的危机,本质上是中国经济转型升级的缩影。当房地产“造城运动”的喧嚣退去,建筑学正在回归其“为人的栖居而设计”的本质。

对老八校而言,或许真正的挑战不是对抗市场大势,而是在时代变革中重新定义建筑教育的价值坐标。唯有将技术创新与人文关怀深度融合,方能在行业重构中浴火重生。